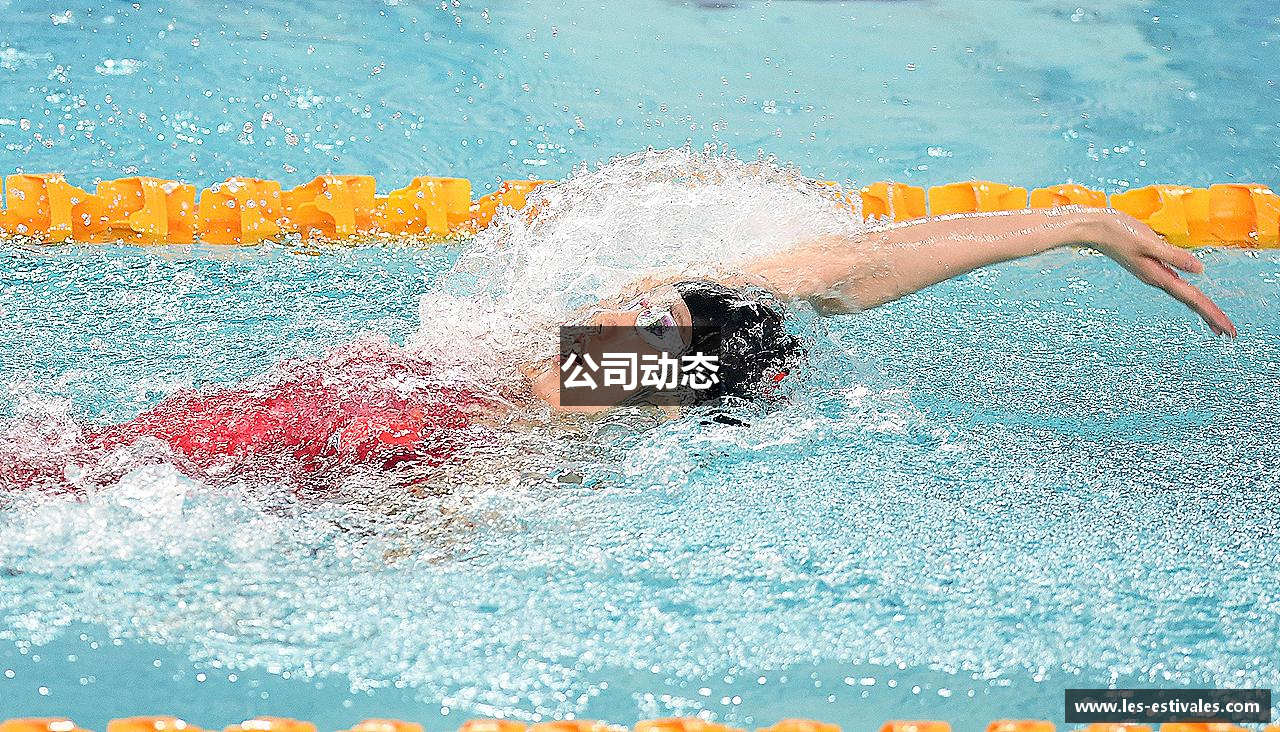

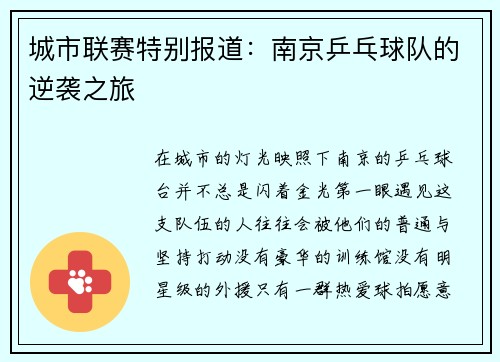

城市联赛特别报道:南京乒乓球队的逆袭之旅

在城市的灯光映照下,南京的乒乓球台并不总是闪着金光。第一眼遇见这支队伍的人,往往会被他们的普通与坚持打动——没有豪华的训练馆,没有明星级的外援,只有一群热爱球拍、愿意在清晨和黄昏之间来回奔跑的年轻人和一位愿意把自己全部时间交给青年成长的教练。

城市联赛的呼声对他们来说既是挑战也是契机。球队的初始阶段,像许多地方队一样,面临场地狭窄、时间紧张、经费有限等现实问题。每天清晨的第一缕阳光尚未完全洒在木质地板上,队员们已经在简陋的训练区里开始热身:拉伸、脚步练习、正手与反手的基本功、以及少量的对抗练习。

教练的目标很清晰——把基础打扎实,把比赛心态调到稳健的节奏上。

这支队伍的结构并不传统。除了经验丰富的老将,还有从市区小学、初中甚至职业学校挖掘来的新秀,他们带着对比赛的渴望,也带着对父母期望的责任感。训练强度逐步加码,但教练更强调方法的科学性:分阶段训练、阶段性目标、阶段性的体能调整。技术上,他们强调三项核心:第一,旋转的多样化——不同角度、不同弧线的发球和接发球;第二,步伐的高效化——靠小步幅实现大范围覆盖;第三,心理控制——在比分落后时保持冷静,在领先时不松懈。

为了把理念落地,球队还与本地体育学院的物理与康复团队建立了合作,定期进行体能评估和伤病预防训练。所有这些看似微小的环节,逐步把队伍从“拼凑起来的业余队”变成“能在城市联赛里独立应对强队的专业团队”。

当然,现实中的困难从未少过。训练场地经常临时变更,球台偶尔断线,球拍配件需要从学校或社区借调。更重要的是,队伍的曝光度不高,赞助商的签约往往落在口号层面,真正愿意持续投入的资金并不多。这些问题像隐形的压力,一次次考验着队员的耐心与信念。但正是在这样的逆境中,队伍学会把“有限的资源”转化为“高效的训练”,把“短时的胜负”转化为“长期的成长”。

他们开始尝试用社区资源解决部分问题:在社区养老院、学校和广场设立公开练习日,让更多人了解这支队伍;邀请本地企业参与器材捐赠、场地维护、志愿者服务等活动,逐渐建立起一个“互惠共生”的生态圈。队内的氛围也悄然发生改变——从单纯追逐比赛成绩,转向彼此扶持、共同提升。

每当清晨的雾气尚未散尽,训练区里便响起整齐的脚步声,记录着从无到有的蜕变,而这份蜕变,是南京这座城市对青春与拼搏的回应。

在这一阶段,年轻球员的成长尤为引人注目。许多孩子懵懂地走进体育馆,带着对冠军的向往,也带着对自我极限的探问。教练常说,真正的胜利不是击败对手,而是击败昨天的自己。于是,个别球手开始在发球的起始节奏上做文章,在接发球时的肩部放松和手腕的微调上下功夫;另一些则把对手的技术细节当作学习的对象,甚至愿意在训练后留下来,和队友一起分析对手的战术意图,学习如何在比赛中做出有效的应对。

ub8优游平台

随着训练时间的推移,球队的协同效应逐渐显现——在对抗中,年轻球员敢于承担关键分,老将则以稳健的战术引导他们,形成一个“传承与创新并存”的框架。

第一阶段的征程很艰难,但如同城市的晨光,这些坚持的身影也逐渐凝聚成了一道可见的力量。媒体的关注尚在起步阶段,但社区的口碑在逐步扩散,球迷的身影开始在体育馆外的胡同口和街角流动。人们愿意相信,这支南京乒乓球队并非仅仅靠运气,而是靠每一次训练中的汗水、每一次比赛中的调整、以及每一次公开活动中的真诚沟通,慢慢走向更高的舞台。

Part1结束时,队伍已经从边缘队伍走出,开始在内部建立起系统的战术框架与心理训练机制。下一阶段,他们将把积累的基础转化为更明确的赛场策略,在强敌环伺的联赛中寻找属于自己的胜利路径。

小标题1:硬仗连连,逆袭的转折

在城市联赛的舞台上,南京乒乓球队面临的首要挑战并非单纯的技术对抗,而是如何把训练中的细腻提升落到实战中。进入第二阶段,球队的备战进入紧张而有序的状态。教练组将训练重点从“基础打好”逐步转向“场景化战术的构建”:针对不同对手设计不同的开局节奏、改良发球的策略性变化、以及在关键分上对接应变能力的强化。

比赛日的气氛也在悄然改变——观众席上多了一些熟悉的面孔,社区志愿者的横幅在灯光下闪动,媒体的镜头也更愿意聚焦这支队伍的成长轨迹。

有一个转折点,被队伍与球迷广泛记忆,那场对阵上届冠军的比赛。比赛前夕,球队对对手的技术特点进行了细致分析,利用训练中的小组对抗来模拟对手的快攻与旋转。他们在开局就选择快节奏的上手,逼迫对手在接发球阶段发生失误;中盘阶段,队伍通过多变的旋转和角度改变让对手的防线出现空档;末局,核心球员在高压力的情境下保持冷静,以连续的稳定得分锁定胜局。

这场胜利不仅提升了球队的士气,也让本地媒体开始关注起这支队伍的整体进步。更重要的是,这场比赛成为队内信任的里程碑:队员们意识到,只有在场上学会互相补台、学会在变局中保持清晰,才能把潜力变成可持续的成绩。

技术上,南京队在这段时间里实现了几个关键提升。第一,接发球阶段的判断力显著提升——他们通过镜像训练和对手动作的微表情观察,提早预测来球线路,从而减少被动防守的时间。第二,快速转换中的体能管理变得更科学——通过分组轮换和短时高强度间歇,确保核心球员在关键局中仍然具备爆发力。

第三,心态调控更具弹性——在比分落后时,他们学会把情绪调整交给呼吸和节拍,避免情绪化的失误。比赛之外,队伍也在积极参与社区交流活动:校园讲座、开放日训练、公益义卖等,用实际行动回馈一路支持他们的市民与商家。慢慢地,南京的乒乓球氛围变得更浓厚,更多的青少年被吸引加入到训练、竞赛和观赛的循环中。

第三阶段的节奏也在逐步清晰。“逆袭”不是一夜之间完成的神话,而是由一连串微小但持续的胜利组成的过程。球队在联赛中逐渐建立起稳定的战术风格——强调节奏控制、快速覆盖和关键分的把握。他们不再把比赛仅仅视为与对手竞赛的场所,而是视为一次次自我超越的练习场。

球迷和本地媒体的关注点转向了“成长型的胜利”,也进一步推动了社区对青训体系的支持。城市联赛的舞台也因此变得更具吸引力:年轻人愿意为自己的梦想投身训练,家长愿意让孩子参与公开训练和观赛活动,企业愿意在赛事与场馆中扮演更积极的角色。

在这个阶段,队伍也逐渐形成一种“家族文化”——队友之间彼此信任、教练与家长之间的沟通更加顺畅、球馆的志愿者成为赛事顺利进行的隐形英雄。每一次的训练记载、每一次对手的录像分析、每一次公开日的互动,都被记录在球队成长的档案中。南京乒乓球队的逆袭,不再只是某一场比赛的胜负,而是一次城市对健身文化、对青春努力的肯定。

最终,他们在城市联赛的强劲对手中站稳脚跟,开始被视为“慢热但高效”的代表队伍。未来的赛季里,他们将继续把这份坚持用更稳定的成果回报给支持者,用更多的胜利讲述属于南京的乒乓故事。